我字拼音笔画顺序

“我”字是汉语中极具特色且高频使用的代词,其拼音为“wǒ”,结构由独体字“戈”与变形的“手”部结合而成。本篇将从拼音发音、部首笔画到历史演变逐层解析,带您全面了解这个承载文化底蕴的汉字。

拼音解析与发音特点

“我”字拼音“wǒ”属第三声调,发音时声带需从半闭合状态逐渐振颤,气流伴随喉部紧张感增强。值得注意的是,声母“w”由双唇闭合后气流爆破形成,类似国际音标中的[?],在快速语流中可能弱化为[v]音。声调第三声的曲调特征使其在句中易发生变调,例如与第四声字连读时会变为35调值(如“我们wǒ men”→[wó men])。这种现象体现了汉语声调系统的动态平衡。

部首与整体笔画分析

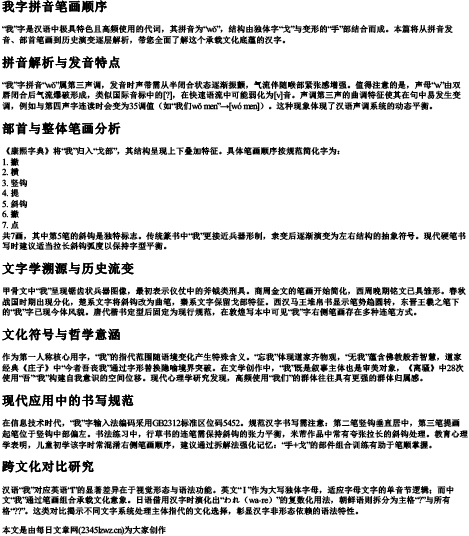

《康熙字典》将“我”归入“戈部”,其结构呈现上下叠加特征。具体笔画顺序按规范简化字为:

1. 撇

2. 横

3. 竖钩

4. 提

5. 斜钩

6. 撇

7. 点

共7画,其中第5笔的斜钩是独特标志。传统篆书中“我”更接近兵器形制,隶变后逐渐演变为左右结构的抽象符号。现代硬笔书写时建议适当拉长斜钩弧度以保持字型平衡。

文字学溯源与历史流变

甲骨文中“我”呈现锯齿状兵器图像,最初表示仪仗中的斧钺类刑具。商周金文的笔画开始简化,西周晚期铭文已具雏形。春秋战国时期出现分化,楚系文字将斜钩改为曲笔,秦系文字保留戈部特征。西汉马王堆帛书显示笔势趋圆转,东晋王羲之笔下的“我”字已现今体风貌。唐代楷书定型后固定为现行规范,在敦煌写本中可见“我”字右侧笔画存在多种连笔方式。

文化符号与哲学意涵

作为第一人称核心用字,“我”的指代范围随语境变化产生特殊含义。“忘我”体现道家齐物观,“无我”蕴含佛教般若智慧,道家经典《庄子》中“今者吾丧我”通过字形替换隐喻境界突破。在文学创作中,“我”既是叙事主体也是审美对象,《离骚》中28次使用“吾”“我”构建自我意识的空间位移。现代心理学研究发现,高频使用“我们”的群体往往具有更强的群体归属感。

现代应用中的书写规范

在信息技术时代,“我”字输入法编码采用GB2312标准区位码5452。规范汉字书写需注意:第二笔竖钩垂直居中,第三笔提画起笔位于竖钩中部偏左。书法练习中,行草书的连笔需保持斜钩的张力平衡,米芾作品中常有夸张拉长的斜钩处理。教育心理学表明,儿童初学该字时常混淆右侧笔画顺序,建议通过拆解法强化记忆:“手+戈”的部件组合训练有助于笔顺掌握。

跨文化对比研究

汉语“我”对应英语“I”的显著差异在于视觉形态与语法功能。英文“ I ”作为大写独体字母,适应字母文字的单音节逻辑;而中文“我”通过笔画组合承载文化意象。日语借用汉字时演化出“われ(wa-re)”的复数化用法,朝鲜语则拆分为主格“?”与所有格“??”。这类对比揭示不同文字系统处理主体指代的文化选择,彰显汉字非形态依赖的语法特性。

本文是由每日文章网(2345lzwz.cn)为大家创作

点击下载 我字拼音笔画顺序Word版本可打印