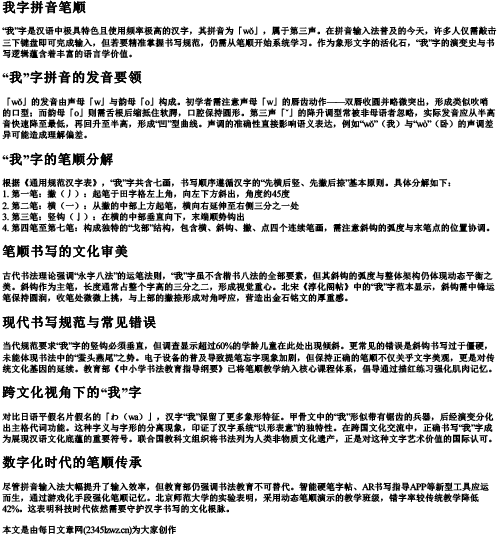

我字拼音笔顺

“我”字是汉语中极具特色且使用频率极高的汉字,其拼音为「wǒ」,属于第三声。在拼音输入法普及的今天,许多人仅需敲击三下键盘即可完成输入,但若要精准掌握书写规范,仍需从笔顺开始系统学习。作为象形文字的活化石,“我”字的演变史与书写逻辑蕴含着丰富的语言学价值。

“我”字拼音的发音要领

「wǒ」的发音由声母「w」与韵母「o」构成。初学者需注意声母「w」的唇齿动作——双唇收圆并略微突出,形成类似吹哨的口型;而韵母「o」则需舌根后缩抵住软腭,口腔保持圆形。第三声「ˇ」的降升调型常被非母语者忽略,实际发音应从半高音快速降至最低,再回升至半高,形成“凹”型曲线。声调的准确性直接影响语义表达,例如“wǒ”(我)与“wò”(卧)的声调差异可能造成理解偏差。

“我”字的笔顺分解

根据《通用规范汉字表》,“我”字共含七画,书写顺序遵循汉字的“先横后竖、先撇后捺”基本原则。具体分解如下:

1. 第一笔:撇(丿):起笔于田字格左上角,向左下方斜出,角度约45度

2. 第二笔:横(一):从撇的中部上方起笔,横向右延伸至右侧三分之一处

3. 第三笔:竖钩(亅):在横的中部垂直向下,末端顺势钩出

4. 第四笔至第七笔:构成独特的“戈部”结构,包含横、斜钩、撇、点四个连续笔画,需注意斜钩的弧度与末笔点的位置协调。

笔顺书写的文化审美

古代书法理论强调“永字八法”的运笔法则,“我”字虽不含楷书八法的全部要素,但其斜钩的弧度与整体架构仍体现动态平衡之美。斜钩作为主笔,长度通常占整个字高的三分之二,形成视觉重心。北宋《淳化阁帖》中的“我”字范本显示,斜钩需中锋运笔保持圆润,收笔处微微上挑,与上部的撇捺形成对角呼应,营造出金石铭文的厚重感。

现代书写规范与常见错误

当代规范要求“我”字的竖钩必须垂直,但调查显示超过60%的学龄儿童在此处出现倾斜。更常见的错误是斜钩书写过于僵硬,未能体现书法中的“蚕头燕尾”之势。电子设备的普及导致提笔忘字现象加剧,但保持正确的笔顺不仅关乎文字美观,更是对传统文化基因的延续。教育部《中小学书法教育指导纲要》已将笔顺教学纳入核心课程体系,倡导通过描红练习强化肌肉记忆。

跨文化视角下的“我”字

对比日语平假名片假名的「わ(wa)」,汉字“我”保留了更多象形特征。甲骨文中的“我”形似带有锯齿的兵器,后经演变分化出主格代词功能。这种字义与字形的分离现象,印证了汉字系统“以形表意”的独特性。在跨国文化交流中,正确书写“我”字成为展现汉语文化底蕴的重要符号。联合国教科文组织将书法列为人类非物质文化遗产,正是对这种文字艺术价值的国际认可。

数字化时代的笔顺传承

尽管拼音输入法大幅提升了输入效率,但教育部仍强调书法教育不可替代。智能硬笔字帖、AR书写指导APP等新型工具应运而生,通过游戏化手段强化笔顺记忆。北京师范大学的实验表明,采用动态笔顺演示的教学班级,错字率较传统教学降低42%。这表明科技时代依然需要守护汉字书写的文化根脉。

本文是由每日文章网(2345lzwz.cn)为大家创作

点击下载 我字拼音笔顺Word版本可打印