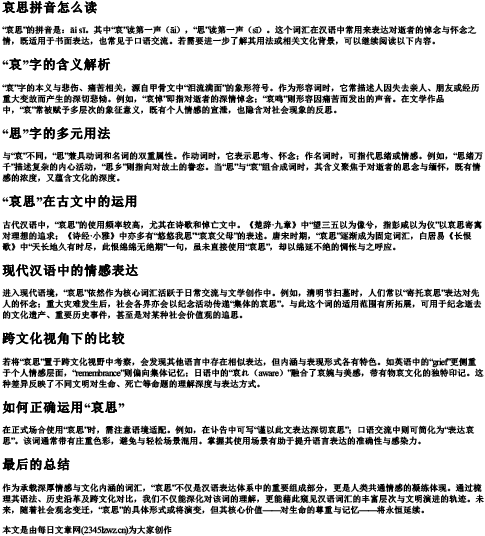

哀思拼音怎么读

“哀思”的拼音是:āi sī。其中“哀”读第一声(āi),“思”读第一声(sī)。这个词汇在汉语中常用来表达对逝者的悼念与怀念之情,既适用于书面表达,也常见于口语交流。若需要进一步了解其用法或相关文化背景,可以继续阅读以下内容。

“哀”字的含义解析

“哀”字的本义与悲伤、痛苦相关,源自甲骨文中“泪流满面”的象形符号。作为形容词时,它常描述人因失去亲人、朋友或经历重大变故而产生的深切悲恸。例如,“哀悼”即指对逝者的深情悼念;“哀鸣”则形容因痛苦而发出的声音。在文学作品中,“哀”常被赋予多层次的象征意义,既有个人情感的宣泄,也隐含对社会现象的反思。

“思”字的多元用法

与“哀”不同,“思”兼具动词和名词的双重属性。作动词时,它表示思考、怀念;作名词时,可指代思绪或情感。例如,“思绪万千”描述复杂的内心活动,“思乡”则指向对故土的眷恋。当“思”与“哀”组合成词时,其含义聚焦于对逝者的思念与缅怀,既有情感的浓度,又蕴含文化的深度。

“哀思”在古文中的运用

古代汉语中,“哀思”的使用频率较高,尤其在诗歌和悼亡文中。《楚辞·九章》中“望三五以为像兮,指彭咸以为仪”以哀思寄寓对理想的追求;《诗经·小雅》中亦多有“悠悠我思”“哀哀父母”的表述。唐宋时期,“哀思”逐渐成为固定词汇,白居易《长恨歌》中“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”一句,虽未直接使用“哀思”,却以绵延不绝的惆怅与之呼应。

现代汉语中的情感表达

进入现代语境,“哀思”依然作为核心词汇活跃于日常交流与文学创作中。例如,清明节扫墓时,人们常以“寄托哀思”表达对先人的怀念;重大灾难发生后,社会各界亦会以纪念活动传递“集体的哀思”。与此这个词的适用范围有所拓展,可用于纪念逝去的文化遗产、重要历史事件,甚至是对某种社会价值观的追思。

跨文化视角下的比较

若将“哀思”置于跨文化视野中考察,会发现其他语言中存在相似表达,但内涵与表现形式各有特色。如英语中的“grief”更侧重于个人情感层面,“remembrance”则偏向集体记忆;日语中的“哀れ(aware)”融合了哀婉与美感,带有物哀文化的独特印记。这种差异反映了不同文明对生命、死亡等命题的理解深度与表达方式。

如何正确运用“哀思”

在正式场合使用“哀思”时,需注意语境适配。例如,在讣告中可写“谨以此文表达深切哀思”;口语交流中则可简化为“表达哀思”。该词通常带有庄重色彩,避免与轻松场景混用。掌握其使用场景有助于提升语言表达的准确性与感染力。

最后的总结

作为承载深厚情感与文化内涵的词汇,“哀思”不仅是汉语表达体系中的重要组成部分,更是人类共通情感的凝练体现。通过梳理其语法、历史沿革及跨文化对比,我们不仅能深化对该词的理解,更能藉此窥见汉语词汇的丰富层次与文明演进的轨迹。未来,随着社会观念变迁,“哀思”的具体形式或将演变,但其核心价值——对生命的尊重与记忆——将永恒延续。

本文是由每日文章网(2345lzwz.cn)为大家创作

点击下载 哀思拼音怎么读Word版本可打印