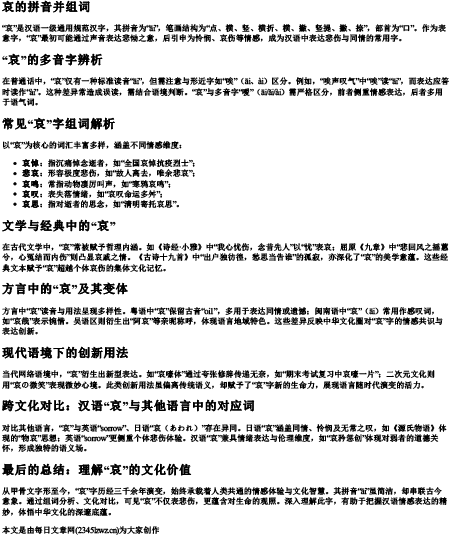

哀的拼音并组词

“哀”是汉语一级通用规范汉字,其拼音为“āi”,笔画结构为“点、横、竖、横折、横、撇、竖提、撇、捺”,部首为“口”。作为表意字,“哀”最初可能通过声音表达悲恸之意,后引申为怜悯、哀伤等情感,成为汉语中表达悲伤与同情的常用字。

“哀”的多音字辨析

在普通话中,“哀”仅有一种标准读音“āi”,但需注意与形近字如“唉”(āi、ài)区分。例如,“唉声叹气”中“唉”读“āi”,而表达应答时读作“ài”。这种差异常造成误读,需结合语境判断。“哀”与多音字“嗳”(āi/ǎi/ài)需严格区分,前者侧重情感表达,后者多用于语气词。

常见“哀”字组词解析

以“哀”为核心的词汇丰富多样,涵盖不同情感维度:

- 哀悼:指沉痛悼念逝者,如“全国哀悼抗疫烈士”;

- 悲哀:形容极度悲伤,如“故人离去,唯余悲哀”;

- 哀鸣:常指动物凄厉叫声,如“寒鸦哀鸣”;

- 哀叹:表失落情绪,如“哀叹命运多舛”;

- 哀思:指对逝者的思念,如“清明寄托哀思”。

文学与经典中的“哀”

在古代文学中,“哀”常被赋予哲理内涵。如《诗经·小雅》中“我心忧伤,念昔先人”以“忧”表哀;屈原《九章》中“悲回风之摇蕙兮,心冤结而内伤”则凸显哀戚之情。《古诗十九首》中“出户独彷徨,愁思当告谁”的孤寂,亦深化了“哀”的美学意蕴。这些经典文本赋予“哀”超越个体哀伤的集体文化记忆。

方言中的“哀”及其变体

方言中“哀”读音与用法呈现多样性。粤语中“哀”保留古音“oi1”,多用于表达同情或遗憾;闽南语中“哀”(āi)常用作感叹词,如“哀哉”表示惋惜。吴语区则衍生出“阿哀”等亲昵称呼,体现语言地域特色。这些差异反映中华文化圈对“哀”字的情感共识与表达创新。

现代语境下的创新用法

当代网络语境中,“哀”衍生出新型表达。如“哀嚎体”通过夸张修辞传递无奈,如“期末考试复习中哀嚎一片”;二次元文化则用“哀の微笑”表现微妙心境。此类创新用法虽偏离传统语义,却赋予了“哀”字新的生命力,展现语言随时代演变的活力。

跨文化对比:汉语“哀”与其他语言中的对应词

对比其他语言,“哀”与英语“sorrow”、日语“哀(あわれ)”存在异同。日语“哀”涵盖同情、怜悯及无常之叹,如《源氏物语》体现的“物哀”思想;英语“sorrow”更侧重个体悲伤体验。汉语“哀”兼具情绪表达与伦理维度,如“哀矜惩创”体现对弱者的道德关怀,形成独特的语义场。

最后的总结:理解“哀”的文化价值

从甲骨文字形至今,“哀”字历经三千余年演变,始终承载着人类共通的情感体验与文化智慧。其拼音“āi”虽简洁,却串联古今意象。通过组词分析、文化对比,可见“哀”不仅表悲伤,更蕴含对生命的观照。深入理解此字,有助于把握汉语情感表达的精妙,体悟中华文化的深邃底蕴。

本文是由每日文章网(2345lzwz.cn)为大家创作

点击下载 哀的拼音并组词Word版本可打印